エスティマ・ハイブリッドは、標準でAC100V 1500W(15A)までの電気が使えます。

フロント足元とこの荷室にコンセントが設置されていて、エンジンがかかった状態で運転席のスイッチを入れると、AC100Vが供給できるようになります。

波形は、完全な正弦波(サインウェーブ)ですので、電子コントロール式毛布やこれを電源としたバッテリー充電器なども安心して使えます。

12Vバッテリー室のある側の内張りをめくると写真のような状態の内部が見えますが、AC100Vの内部配線ケーブルは短くて、手前に引っ張り出して作業することはできません。

この狭い空間ではハンダこてを自由に使うことは到底出来ず、私は、ホームセンターの家庭用電気配線コーナーにあった”OKコネクター”を利用してみました。

このコネクターは本来、撚り線ではなく単芯線用です。

エスティマ・ハイブリッドのAC100Vラインは、0.75mm2撚り線でしたし、用意したAC100Vコードも1.25mm2の撚り線でしたので、”OKコネクター”にくわえ込ませるために先端をハンダメッキして差し込みました。 ← そう、結局、ハンダこてを使いました。(~~;

次に”OKコネクター”と配線をビニールテープで保護して、分岐させた配線を12Vバッテリー室に垂らします。

ここでご紹介したエスティマ・ハイブリッドの荷室AC100Vコンセント脇にアース端子がありますが、

1.トレーラー給電コードが2Pであり、駐車中にエスティマ・ハイブリッドから100Vを給電することがあったとしてもアース端子は不要。

2.防水のため、車体外部に取り付けるコンセントと差し込むケーブルの形状を一致させなくてはならない。

3.漏電やショートなどの異常時は、エスティマ・ハイブイリッド側のブレーカーが作動する。

ことから、アースの引き通しは行いませんでした。

あらかじめ、カローラ店で教えてもらっていた取り出し箇所は、助手席側フェンダーパネル内側の”パッセンジャーサイドJ/B”という場所でした。

現車で確かめると、手探りに近い場所でしたので、まず、作業し易いようにグローブボックスを取り外します。

グローブボックスは、左右のヒンジに差し込まれているだけですので、簡単に外れます。

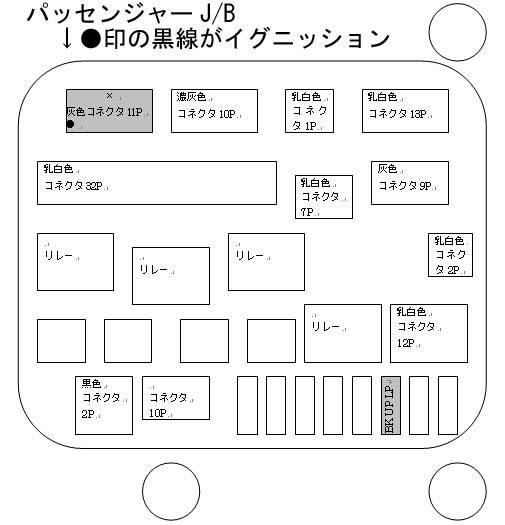

”パッセンジャーサイドJ/B”は、5段構造になっていて、上2段が配線コネクタ、3〜4段目が主にリレー、5段目は手前に配線コネクタ2つ、その奥に”助手席側ヒューズボックス”があります。

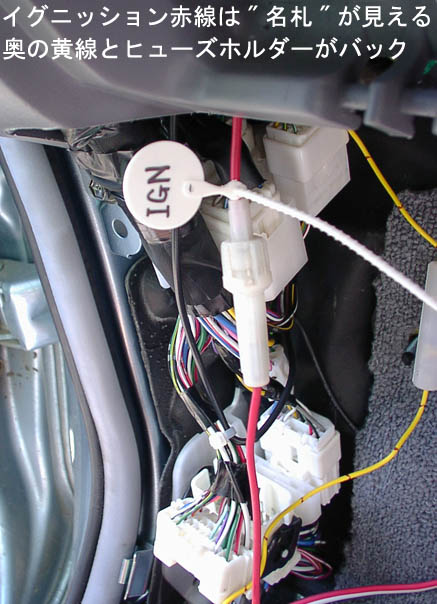

イグニッションは、1段目手前にある11ピンコネクタから取り出します。

このコネクターは凹型をしていて、上段がロックピンをはさんで左右2ピンづつ4ピン、下段は7ピンでうち中央3ピンが小さめになっています。

刺さっている状態で、下段一番手前のピンの黒い線が目的のイグニッションです。

作業前に、テスターのリードをこの黒い線のコネクター根本に押し当てて、キーOFFとACC位置では通電しないが、キーON位置では12Vがかかっていることを確かめます。

一度コネクターを外し、この黒い線を引き出しつつ作業し易い位置に持ってきて、エレクトロタップで分岐させます。

分岐には、前後に線のついた”管ヒューズホルダー”を使い、後ほど、先に引き通してあった配線と接続します。

このイグニッションラインは、リレー駆動のみにしか使わないので、ヒューズ容量は小さくても構わないのですが、目的は配線ショート時の保護ですから容量の多寡はこの際関係なく、手持ちの15Aヒューズを使用しました。

次に、バックランプですが、カローラ店で教えてもらった場所は4段目最奥の12P乳白色コネクターで、上の写真から分かるとおり手も満足に入らない状態でした。

きっと本来は、ダッシュボードを解体して作業すべき場所なのだと思います。

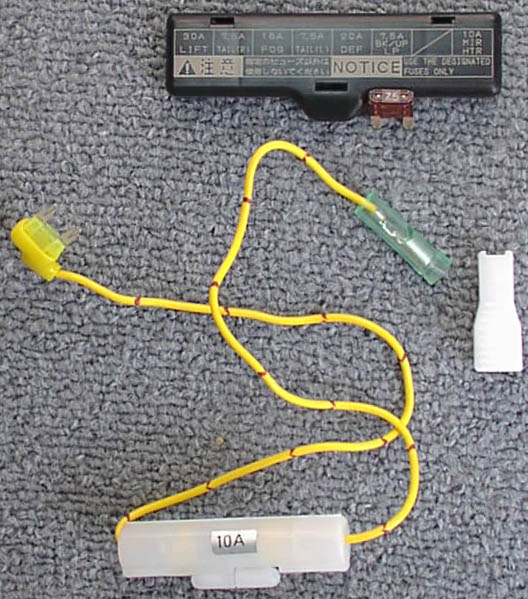

そこで、取扱説明書を見ると、”パッセンジャーサイドJ/B”上の”助手席側ヒューズボックス”にバックランプのヒューズがありましたので、そこから”ミニ平型ヒューズ電源20A取り出しキット”で取り出すことにしました。

ここのヒューズは7.5Aなので、できるだけ容量を合わせたいところですが、あいにく大きな容量の物しか入手できなかったので、当面、これでガマンすることにします。

下の写真を見てもらえると分かりますが、バックランプ信号の取り出しに使用した”ミニ平型ヒューズ電源20A取り出しキット”は出力側端子がギボシメスとなっていましたので、工程1で配線引き通しを行った赤白平行ビニールコードのうち”白”線をバックランプ信号に使用することにして、先端にギボシオスをカシメました。

また、イグニッション信号の取り出しに赤色コードの付いた”管ヒューズホルダー”を使用したので、こちらは”赤”線を使用することにして、誤配線防止のため平型端子を圧着し、両配線とも下の写真に見える”名札”を取り付けました。