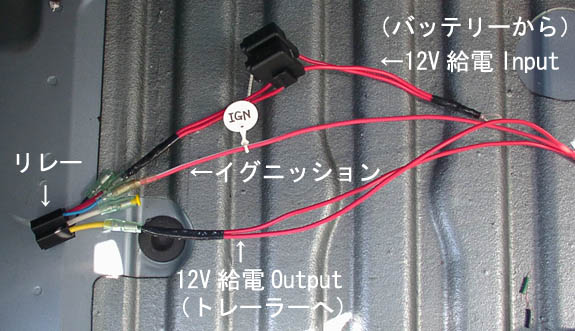

さあて、次は常時給電用12Vの取出しです。

エスティマ・ハイブリッドは、普通の車と違い、12Vバッテリーが荷室助手席側にありますので、配線長が短くて済みますね。(^^;

私は、前後に2.0mm2の線が付いた”平型ヒューズホルダー”に各々15Aの平型ヒューズを差し込みダブルで使用しました。

リレーを駆動するイグニッションラインのアースは、バッテリー-ターミナルの車体側アースポイントに共締めしました。

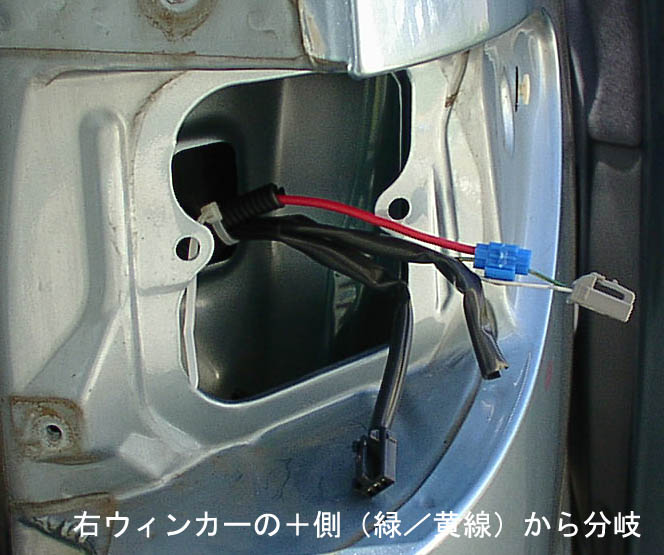

先に外してあった左右両側のテールランプユニットのうち、運転席側の配線から”右ウィンカー信号を取り出します。

灰色のウィンカーコネクターには緑/黄色と白色の線がつながっていますが、ウィンカーON時にこの灰色のコネクターの緑/黄線と白線の付け根にテスターリードを当て、0V~+12Vにテスターの読みが変化する向きの赤リード側から分岐させます。(逆の場合は、0V~-12Vに変化します。)

私の測定では、緑/黄線にテスターの赤リード、白線にテスターの黒リードを当てた時に0V~+12Vに変化しましたので、緑/黄線からエレクトロタップで右ウィンカー信号を取り出しました。

次に、黒色コネクターから、左ウィンカー、テール、ストップの各信号を取り出します。

ここでも、テスターで信号線を確認してから作業に入ります。

私の場合、前工程で左テールランプユニットからの信号取り出しの際、平行ビニールコードのうち1本に空きがでたため、バッテリーの-ターミナルの車体側アースポイントに共締めしここからアースを引き通すこととしました。

しかし、工事するにあたっての検討事項の中で、アースは十分に太い線で配線すべきだと記述したとおり、この1本ではアース線の容量が不足ですので、もう1本追加することとしましたが、ここまで工事を行って用意した線が不足気味となり十分に長い線が残っていなかったので、バックドアスカッフプレート取り外しの際に登場したフック固定ボルトを支持する部材のボルトから2本目のアースをとることにしました。

この2つのアースは配線ソケット内のネジ留め端子で合流していますが、アースポイント間の電位差が何かに影響をあたえるのかどうか興味あるところです。

工程9までで、必要な信号はすべて取り出しました。

次に、コードを束ね車体外部へ引き通すのですが、下の写真のとおり2つのグロメットを使用しました。

実際のところ、8本の信号線とAC100V用のコードを一つの穴から取り出すことはできませんし、極太コルゲートチューブを使用すると荷室のアンダーボックスの座りに影響がでてしまいますので、このようにした訳です。

前の工程でコルゲートチューブ2本で車体外部へ引き出した配線の束は、ところどころ配線バンドでヒッチメンバーに固定して電気ソケットまで導きます。

全ての配線を電気ソケットのゴムブーツ(裏板)の中心穴に入れて各端子の穴に差し込みネジ留めしますが、狭い範囲でたくさんの線を扱うためショートには十分注意して作業を行います。

その後、ソケット本体~ゴムブーツ~電気ソケット取付ブラケットを付属のボルトで串刺しにしてナットで固定します。

ここではじめで、工程1から始まった配線処理が終わりましたので、助手席部のギボシ/平型端子の接続、リレーの接続、バッテリー+ターミナルへの電源取り出しコードの接続を行います。

次に、電気ソケットの各端子にテスターを当て、信号線が間違いないと確認できたら、ソケット裏側のゴムブーツと配線の周りを自己融着テープで防水処理して12V系の配線を終了します。

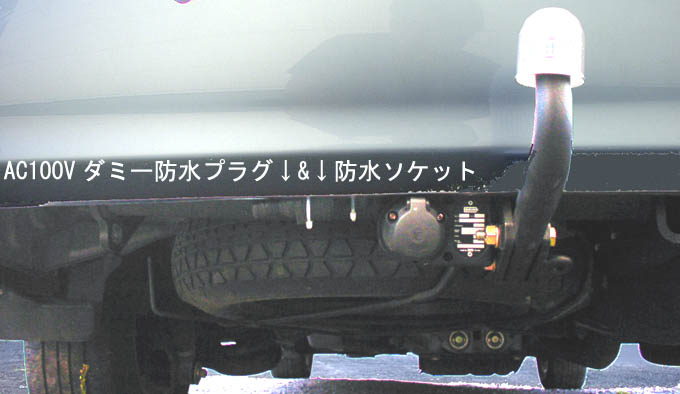

AC100V系も12V系と同様にところどころヒッチメンバーに固定し、ゴム製の2P防水ソケットをヒッチメンバーに抱かせて配線バンドで留めました。

2P防水ソケットへのAC100Vケーブル引き込み部分は、標準のネジ留め金具を取り去り、自己融着テープで防水処理しました。

また、そのままではコンセント口から水や異物が侵入してきますので、ペアの2P防水プラグを用意して、AC100Vケーブル引き込み部分の金具と引っ掛けリングを取り去り、やはり自己融着テープで防水処理しました。

普段は、このダミーの防水プラグを差し込んでおくことにより、防水ソケットの保護を行っています。

家庭用防水カバー付きコンセントを車体外板に取り付けたり、配電用小型ボックスに家庭用防水カバー付きコンセントを組み込んだ上で車体下に吊り下げる方法も検討しましたが、車体外板を傷付けたくなかったこと、いたずらされる恐れがあること、深雪時のトラブルを避けたいこと、そして、結露による障害を避けたいことから、この方法を取りました。

AC100Vを車体外部へ引き出すに際し、エスティマ・ハイブリッドの車体外板を加工することなく、十分な地上クリアランスを確保するためには、この方法が一番良いと思います。

なお、別項で触れますが、トレーラー側に新設したAC100V受電プラグ側も同様の処理をしています。