散策道を歩いたビジターが、センター情報板に記入したものです。

(センター職員の情報も含む)

温根内木道自然情報 182

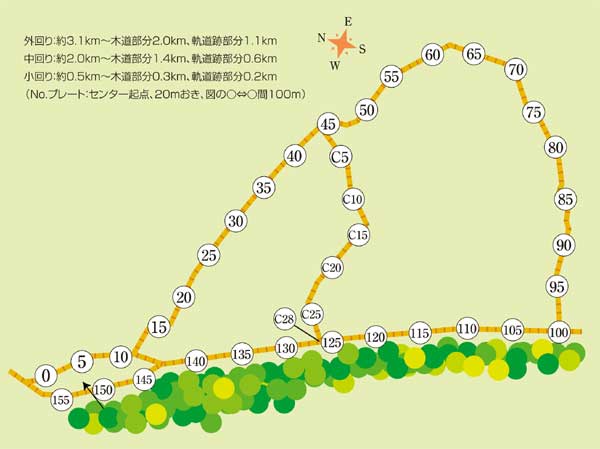

| A:エゾシマリス(7/15~8/12多数)~暑い日の日中はあまり出てこない。 B:ジャノメチョウ・クロアゲハ・アゲハチョウ・黒いチョウ・キアゲハの卵など(7/15・8/12他)~釧路湿原で確認されているチョウは80種以上、大半は夏場に見られる。アゲハの仲間はキアゲハやミヤマカラスアゲハ(上記にあるクロアゲハは北海道に産しないので、おそらくミヤマカラスアゲハかカラスアゲハ)など、ジャノメチョウの仲間はジャノメチョウや上記の黒いチョウの可能性のあるクロヒカゲ、サトキマダラヒカゲなど、タテハチョウの仲間で目立つのがクジャクチョウやサカハチチョウ、コムラサキ、ミドリヒョウモン、エルタテハなど、小さなチョウではシジミチョウの仲間やセセリチョウの仲間が多く見られる。 C:ホザキシモツケ(7/24)~準絶滅危惧種(環境省)の樹木。ピンクの花は美しい。 D:シカ(7/25・8/12他)~湿原内や丘陵地沿いで群れで行動しているメスか子鹿と思われるので、周辺やハンノキ林の奥等じっくり観察してみよう。 ~今月に入ってこの近くで2度、撥ねられた子鹿の屍体を見ています。交通事故には注意注意~ E:ナミキソウ(8/14)~おそらくナミキソウの変種エゾナミキ!絶滅危惧種ⅠB類です。 F:エゾアカガエル発見(8/5)~今時期は泳いでいるカエルを見かけるのはマレ、林の中を歩く方が見つけやすい。両生類ですから。 G:トウヌマゼリ(8/14)~そろそろドクゼリからこの花に変わりつつある。サワギキョウとのコントラストは見事。 H:タチギボウシ(8/4)~高層湿原やハンノキ林に散見できる。つぼみが擬宝珠に似ることから名が付いたという。大きな紫の花は孤高の美しさを醸す。 I:モウセンゴケ(8/10)~小さな花なので目を凝らして探そう。食虫植物の代表格、苔ではありません。 J:シャクトリ虫(7/29・8/5)~シャクガの幼虫、釧路湿原では300種くらい確認されている。動きを観察しよう。 K:イタチ・ミンク?(7/29)~この辺りではミンクのフンが多いので、おそらくミンクに間違いないでしょう。 L:エゾクロテン2匹(8/5・9)~「後ろでガサガサ、振り向いたらヨシの中を何か移動する様、突然小さな動物がチョコンと顔出、夢中でシャッターを押した。すぐに隠れたのでこの1枚のみ、木道上の1頭のみと思っていたら、もう1頭写っていたのにはビックリ!」感激の面持ちで話してくれました。2頭が木道で遊んでいたとの情報がその前にあったので、何度か行ってみたが私の前には現れず、残念。巣穴が近くにあって、親もいたと思われる。外来種のミンクに負けず、育って欲しいもの、冬には成長した姿を見られるかも。 M:エゾゼミ見ました(8/8)~この辺の夏のセミはコエゾゼミです。 N:シマヘビ(7/24・8/6)~無毒、性格温厚、出会ったら静かに避けて通り抜けましょう。黒化型のシマヘビもいます。 O:トンボの交尾(8/12)~♀♂連結のトンボを探してみよう!まもなく赤トンボの仲間が増えてきます。 他:オオウバユリの群落~センター横の道々側に広がる林の奥にオオウバユリの群落があり、百本を超える数が馥郁たる空気を漂わせていた。 |

| ゴジュウカラ(a:8/14)~ハシブトガラやセンダイムシクイと混群で移動している。 チュウヒ(b:8/7)~スゲ原や高層湿原などの見通しの良いところでホバリングをみせる。 コヨシキリ(c:8/7)~繁殖期を過ぎても盛んに鳴くこともある。もう1回チャレンジかな? タンチョウ(d:7/16~8/11多数)~今年は高層湿原での目撃情報が非常に多い。記入の一例だけ「タンチョウ コイブチ」があったので、記入の多い2羽も近くに幼鳥がいた可能性が強い。双眼鏡をぶら下げて歩くビジターは案外少ないので、遠目では目立つ成鳥だけに目を奪われているのかも… シマアオジ(e:7/16)~夜間「ホタルの光とシマアオジの歌」という幸せな記憶が浮かんできました。 ノビタキ(f:8/14)~この辺ではセンニュウの仲間やオオジュリンもいるはずだが、ノビタキだけが目立つよう… |